2025-04-22 10:55 来源:昭通新闻网

习近平总书记考察云南时指出,云南生态地位重要,要坚定不移走生态优先、绿色发展之路,筑牢我国西南生态安全屏障。昭通牢记总书记嘱托,深入推进“生态强市”建设,认真践行“两山论”、走好“两化路”,加快推进绿色化发展、低碳化转型、循环式利用,切实筑牢长江上游重要生态安全屏障,努力在云南成为全国生态文明建设排头兵中作出昭通贡献。

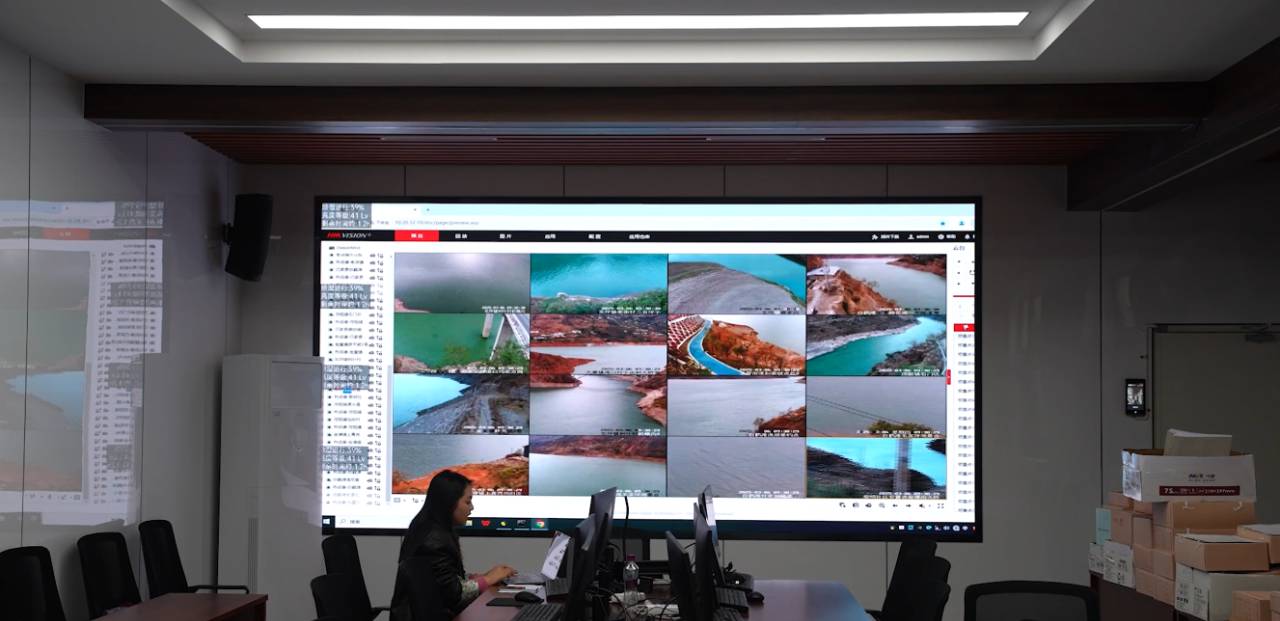

“你已进入禁捕区域,请立即离开!”近日,巧家县农业农村局布设的高清摄像头精准锁定一名靠近禁渔区的垂钓人员,数公里外的禁捕智能监管平台同步弹窗预警,通过远程喊话系统完成劝阻。

“过去查处违法垂钓、违法捕捞如同‘猫抓老鼠’,现在有了科技支撑,执法效能显著提升。”长江生物多样性保护工程巧家2023年渔政执法能力建设项目技术人员赵庆敏告诉记者,监控系统可以实时显示动态,执法人员足不出户即可对金沙江流域(巧家段)、牛栏江(巧家段)共216公里的禁捕水域、河道、堤岸等重要点位实施24小时智能巡防。

昭通地处长江上游、金沙江下游,境内共有长江干流支流393条,是长江上游重要生态安全屏障。近年来,昭通市严格落实长江十年禁渔要求,采取积极有力措施,生物多样性保护工作取得显著成效。目前,已建成禁捕视频监控点位546个,累计增殖放流鱼苗1188万尾,昭通在全省长江禁渔考核中连续3年排名第一。

“快看!这是金沙鲈鲤和青石爬鮡。”走进镇雄县果珠彝族乡鱼洞生态观测点,工作人员姚明昌正忙着记录监控情况。他高兴地告诉记者,现在赤水河越来越清澈了,鱼儿的种类和数量都大幅增加了。

曾经的赤水河,由于过度捕捞、污水直排等遭到严重破坏,鱼类越来越少,一些珍稀特有鱼类甚至一度消失。为保护好赤水河生态环境,昭通市扛实“源头责任”,坚持生态优先、绿色发展,整合资金52.43亿元,深入实施全面禁渔、“两污”治理、面源污染防治、生态修复、绿色发展等行动。目前,赤水河流域(昭通段)的17个乡镇实现“两污”处理设施全覆盖,赤水河流域17座小水电站全部退出,后续生态修复工程全部完成。同时,修复矿山278座,建设河道防护林带1460公里,实施退化林修复4万亩、封山育林20万亩,基本实现流域内“看不见荒山、看不见裸土”。

“以前,我们的生活污水直排入河流,导致河水变臭。”镇雄县赤水源镇银厂村村民常吕共说,现在各家各户的污水通过管网流入污水处理设施,集中处理后再排放,水更干净了、更清澈了,人居环境显著改善。

经过系统治理,赤水河(昭通段)出境断面水质连续5年保持Ⅱ类,鱼类从2020年初的36种恢复到43种。2023年,赤水河(昭通段)保护治理工作入选全国第二批美丽河湖优秀案例。

以“守护好一江碧水”为牵引,昭通生态文明建设全面铺开,全力打好蓝天、碧水、净土保卫战,加快建设人与自然和谐共生的美丽昭通。数据显示:2024年,昭通14个国控断面、22个省控断面水质优良率首次全部达到100%,国控断面水环境质量成为云南省唯一连续4年进入全国339个地级及以上城市前30位的州市;第一批金沙江干热河谷生态保护与修复项目全面完成;新增城乡绿美面积1万亩;治理持续加快。历史遗留矿山治理、磷石膏综合治理深入推进;农村生活污水治理率提高10个百分点;昭通中心城市空气环境质量优良天数比率连续多年保持99%以上;城市医疗废物无害化处置率达100%。

守好绿水青山,更要绘就金山银山。近年来,昭通市坚持生态保护与资源利用相结合,大力发展竹产业,在长江上游筑起一道绿色生态屏障。

眼下正值筇竹笋采收旺季。在大关县木杆镇,超百万亩的筇竹林翠绿茂盛,竹农们正抢抓时节采挖竹笋,林间一片忙碌景象。

“早上六七点钟出门,今天一家4口人打了600多斤笋子。去年家里卖笋的收入在4万元左右,今年笋子收购价在每斤4.5元左右,一个多月下来,收入还是很可观的。”木杆镇银吉村笋农龙文涛告诉记者,得益于当地良好的自然环境,大关产出的筇竹笋鲜嫩爽脆,品质上乘,深受消费者青睐。

昭通是我国重要的混生竹林分布区、竹类植物种类丰富区之一,也是全省竹资源第一大市。依托丰富的竹林资源,昭通市将竹产业作为乡村振兴的重要支柱产业,深挖竹潜力,做好竹文章,做大竹基地,做强竹加工,推进一、二、三产业融合发展,走出了一条“生态美、产业兴、百姓富”的“两山”转换有效路径。截至2024年,昭通市年产鲜笋50万吨,竹产业综合产值达191.6亿元,辐射带动210多万人增收。

天朗气清,抬头是醉人的“天空蓝”;碧水泛波,四顾是怡人的“生态绿”。这一蓝一绿已成为昭通百姓致富的新经济增长点和乡村振兴的重要支撑。林业经济作物种植面积不断扩大,昭通苹果、马铃薯、天麻、花椒的种植面积分别达85万亩、237万亩、9.7万亩、155万亩,综合产值均突破100亿元。同时,依托三大水电站,统筹推进“风光水储一体化”发展,全市电力装机容量达2519万千瓦,居全省第一,清洁能源装机容量占比达90%。

推进“生态强市”建设,是维护国家和云南生态安全、实现昭通可持续发展的重要保障。昭通市生态环境局副局长吴磊表示,“下一步,我们将以“生态强市”建设为引领,坚决守牢生态安全底线,持续提升生态环境质量,加快补齐治污设施短板,扎实抓好生态保护修复,全力打造生态示范样板,努力推进绿色低碳高质量发展,让昭通绿水青山底色更亮、金山银山成色更足。”

昭通融媒短评:

良好的生态环境,是人民幸福生活的增长点、高质量发展的支撑点、展现良好形象的发力点。近年来,昭通市深入践行“两山”理念,走深走实“两化”路,坚持“共抓大保护、不搞大开发”,扛牢源头责任,增强上游担当,着力在保护治理上下硬功、在产业转型上做文章、在水质提升上出实招。一幅鱼翔浅底、水清岸绿、人与自然和谐共生的“生态昭通”绿色画卷已舒展开来。

像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境。今年,昭通市委五届九次全会提出深入推进“生态强市”建设,这既是深入落实习近平总书记对云南工作重要指示要求的战略部署,是贯彻省委“3815”战略发展目标的具体行动,也是顺应昭通人民期盼与向往的必然选择。

加快建设山水秀美的“生态强市”,必须在守护青山碧水蓝天上作示范、在山水林田湖草综合治理上当标杆、在生态与产业深度融合上探新路、在生态环境制度创新上站前列。我们要坚决扛牢扛实生态环境保护的政治责任,持续深入打好污染防治攻坚战,统筹推进重点流域保护治理,抓好抓实中央生态环境保护督察反馈问题的整改,常态化做好生态环境风险隐患排查整治,全力做好昭通高质量发展环境要素保障,积极探索“两山”转化的路径,坚决守牢生态环境底线,为昭通天更蓝、水更净、山更绿、空气更清新作出新的贡献。

记者:叶康 孙贵波 王国江