2025-04-13 13:00 来源:昭通新闻网

风从南面来,吹过怀远街,越过那些日渐沧桑的老房子,在过街楼处打几个旋儿后,便在“丁”字街口穿过尽显民国风范的木门木窗,与昭通老城热情地打着招呼。风在一扇扇半开的窗棂前短暂驻足,从一扇扇虚掩的木门前侧身而过。在风中,昭通古城渐渐苏醒。过街楼,城市脊梁上的一条老街,承载着太多的昭通城市记忆。

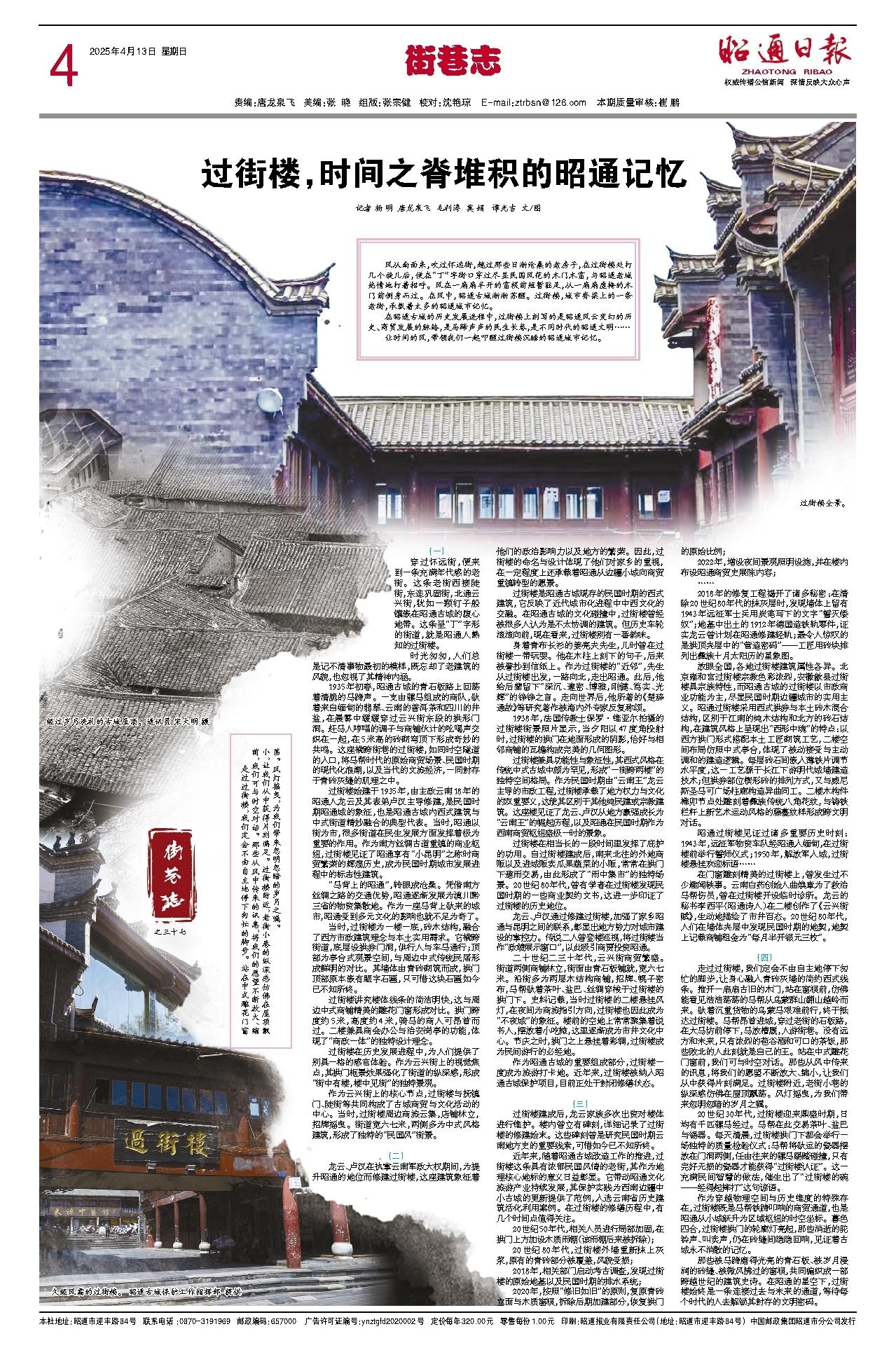

在昭通古城的历史发展进程中,过街楼上刻写的是昭通风云变幻的历史、商贸发展的脉络,是马蹄声声的民生长卷,是不同时代的昭通文明……

让时间的风,带领我们一起叩醒过街楼沉睡的昭通城市记忆。

过境楼。 古城保护工作指挥部 提供

过境楼。 古城保护工作指挥部 提供

(一)

穿过怀远街,便来到一条充满年代感的老街。这条老街西接陡街,东连巩固街,北通云兴街,犹如一颗钉子般镶嵌在昭通古城的腹心地带。这条呈“丁”字形的街道,就是昭通人熟知的过街楼。

时光匆匆,人们总是记不清事物最初的模样,既忘却了老建筑的风貌,也忽视了其精神内涵。

1935年初春,昭通古城的青石板路上回荡着清脆的马蹄声。一支由骡马组成的商队,驮着来自缅甸的翡翠、云南的普洱茶和四川的井盐,在晨雾中缓缓穿过云兴街东段的拱形门洞。赶马人哼唱的调子与商铺伙计的吆喝声交织在一起,在5米高的砖砌穹顶下形成奇妙的共鸣。这座横跨街巷的过街楼,如同时空隧道的入口,将马帮时代的原始商贸场景、民国时期的现代化浪潮,以及当代的文旅经济,一同封存于青砖灰缝的肌理之中。

过街楼始建于1935年,由主政云南18年的昭通人龙云及其表弟卢汉主导修建,是民国时期昭通城的象征,也是昭通古城内西式建筑与中式街道精妙融合的典型代表。当时,昭通以街为市,很多街道在民生发展方面发挥着极为重要的作用。作为南方丝绸古道重镇的商业枢纽,过街楼见证了昭通享有“小昆明”之称时商贸繁荣的辉煌历史,成为民国时期城市发展进程中的标志性建筑。

“马背上的昭通”,转眼成沧桑。凭借南方丝绸之路的交通优势,昭通逐渐发展为滇川黔三省的物资集散地。作为一座马背上驮来的城市,昭通受到多元文化的影响也就不足为奇了。

当时,过街楼为一楼一底,砖木结构,融合了西方市政建筑理念与本土实用需求。它横跨街道,底层设拱券门洞,供行人与车马通行;顶部为亭台式观景空间,与周边中式传统民居形成鲜明的对比。其墙体由青砖砌筑而成,拱门顶部原本嵌有题字石匾,只可惜这块石匾如今已不知所终。

过街楼讲究楼体线条的简洁明快,这与周边中式商铺精美的雕花门窗形成对比。拱门跨度约5米,高度约4米,骑马的商人可昂首而过。二楼兼具商会办公与治安岗亭的功能,体现了“商政一体”的独特设计理念。

过街楼在历史发展进程中,为人们提供了别具一格的感官体验。作为云兴街上的视觉焦点,其拱门框景效果强化了街道的纵深感,形成“街中有楼,楼中见街”的独特景观。

作为云兴街上的核心节点,过街楼与抚镇门、陡街等共同构成了古城商贸与文化活动的中心。当时,过街楼周边商旅云集,店铺林立,招牌摇曳。街道宽六七米,两侧多为中式风格建筑,形成了独特的“民国风”街景。

过街楼景。 唐龙泉飞 拍摄

过街楼景。 唐龙泉飞 拍摄

(二)

龙云、卢汉在执掌云南军政大权期间,为提升昭通的地位而修建过街楼,这座建筑象征着他们的政治影响力以及地方的繁荣。因此,过街楼的命名与设计体现了他们对家乡的重视,在一定程度上还承载着昭通从边疆小城向商贸重镇转型的愿景。

过街楼是昭通古城现存的民国时期的西式建筑,它反映了近代城市化进程中中西文化的交融。在昭通古城的文化碰撞中,过街楼曾经被很多人认为是不太协调的建筑。但历史车轮滚滚向前,现在看来,过街楼别有一番韵味。

身着青布长衫的姜亮夫先生,儿时曾在过街楼一带玩耍。他在木柱上刻下的句子,后来被誊抄到信纸上。作为过街楼的“近邻”,先生从过街楼出发,一路向北,走出昭通。此后,他给后辈留下“深沉、邃密、博雅,刚健、笃实、光辉”的铮铮之言。走向世界后,他所著的《楚辞通故》等研究著作被海内外专家反复称颂。

1938年,法国传教士保罗・维亚尔拍摄的过街楼街景照片显示,当夕阳以47度角投射时,过街楼的拱门在地面形成的阴影,恰好与相邻商铺的瓦檐构成完美的几何图形。

过街楼兼具功能性与象征性,其西式风格在传统中式古城中颇为罕见,形成“一街跨两楼”的独特空间格局。作为民国时期由“云南王”龙云主导的市政工程,过街楼承载了地方权力与文化的双重要义,这使其区别于其他纯民建或宗教建筑。这座楼见证了龙云、卢汉从地方豪强成长为“云南王”的崛起历程,以及昭通在民国时期作为西南商贸枢纽盛极一时的景象。

过街楼在相当长的一段时间里发挥了庇护的功用。自过街楼建成后,南来北往的外地商贩以及进城贩卖瓜果蔬菜的小贩,常常在拱门下避雨交易,由此形成了“雨中集市”的独特场景。20世纪80年代,曾有学者在过街楼发现民国时期的一些商业契约文书,这进一步印证了过街楼的历史地位。

龙云、卢汉通过修建过街楼,加强了家乡昭通与昆明之间的联系,彰显出地方势力对城市建设的掌控力。传说二人曾登楼巡视,将过街楼当作“政绩展示窗口”,以此吸引商贾投资昭通。

二十世纪二三十年代,云兴街商贸繁盛。街道两侧商铺林立,街面由青石板铺就,宽六七米。沿街多为两层木结构商铺,招牌、幌子密布,马帮驮着茶叶、盐巴、丝绸穿梭于过街楼的拱门下。史料记载,当时过街楼的二楼悬挂风灯,在夜间为商旅指引方向,过街楼也因此成为“不夜城”的象征。楼前的空地上常常聚集着说书人,摆放着小吃摊,这里逐渐成为市井文化中心。节庆之时,拱门之上悬挂着彩绸,过街楼成为民间游行的必经地。

作为昭通古城的重要组成部分,过街楼一度成为旅游打卡地。近年来,过街楼被纳入昭通古城保护项目,目前正处于封闭修缮状态。

昭通古城里的建筑。 古城保护工作指挥部 提供

昭通古城里的建筑。 古城保护工作指挥部 提供

(三)

过街楼建成后,龙云家族多次出资对楼体进行维护。楼内曾立有碑刻,详细记录了过街楼的修建始末。这些碑刻曾是研究民国时期云南地方史的重要线索,可惜如今已不知所终。

近年来,随着昭通古城改造工作的推进,过街楼这条具有浓郁民国风情的老街,其作为地理核心地标的意义日益彰显。它带动昭通文化旅游产业持续发展,其保护实践为西南边疆中小古城的更新提供了范例,入选云南省历史建筑活化利用案例。在过街楼的修缮历程中,有几个时间点值得关注。

20世纪50年代,相关人员进行局部加固,在拱门上方加设木质雨棚(该雨棚后来被拆除);

20世纪80年代,过街楼外墙重新抹上灰浆,原有的青砖部分被覆盖,风貌受损;

2018年,相关部门启动考古调查,发现过街楼的原始地基以及民国时期的排水系统;

2020年,按照“修旧如旧”的原则,复原青砖立面与木质窗棂,拆除后期加建部分,恢复拱门的原始比例;

2022年,增设夜间景观照明设施,并在楼内布设昭通商贸史展陈内容;

……

2018年的修复工程揭开了诸多秘密:在清除20世纪80年代的抹灰层时,发现墙体上留有1943年远征军士兵用炭笔写下的文字“誓灭倭奴”;地基中出土的1912年德国造铁轨零件,证实龙云曾计划在昭通修建轻轨;最令人惊叹的是拱顶夹层中的“营造密码”——工匠用砖块排列出彝族十月太阳历的星象图。

放眼全国,各地过街楼建筑属性各异。北京雍和宫过街楼宗教色彩浓烈,安徽歙县过街楼具宗族特性,而昭通古城的过街楼以市政商业功能为主,尽显民国时期边疆城市的实用主义。昭通过街楼采用西式拱券与本土砖木混合结构,区别于江南的纯木结构和北方的砖石结构,在建筑风格上呈现出“西形中魂”的特点:以西方拱门形式搭配本土工匠砌筑工艺,二楼空间布局仿照中式亭台,体现了被动接受与主动调和的建造逻辑。每层砖石间嵌入薄铁片调节水平度,这一工艺源于长江下游明代城墙建造技术;但拱券部位楔形砖的排列方式,又与威尼斯圣马可广场柱廊构造异曲同工。二楼木构件榫卯节点处雕刻着彝族传统八角花纹,与铸铁栏杆上新艺术运动风格的藤蔓纹样形成跨文明对话。

昭通过街楼见证过诸多重要历史时刻:1943年,远征军物资车队经昭通入缅甸,在过街楼前举行誓师仪式;1950年,解放军入城,过街楼悬挂欢迎标语……

在门窗雕刻精美的过街楼上,曾发生过不少趣闻轶事。云南白药创始人曲焕章为了救治马帮伤员,曾在过街楼开设临时诊所。龙云的秘书李西平(昭通诗人)在二楼创作了《云兴街赋》,生动地描绘了市井百态。20世纪80年代,人们在墙体夹层中发现民国时期的地契,地契上记载商铺租金为“每月半开银元三枚”。

经过岁月洗礼的古城屋顶 通讯员宋大明 拍摄

经过岁月洗礼的古城屋顶 通讯员宋大明 拍摄

(四)

走过过街楼,我们定会不由自主地停下匆忙的脚步,让身心融入青砖灰墙的简约西式线条。推开一扇扇古旧的木门,站在窗棂前,仿佛能看见浩浩荡荡的马帮从乌蒙群山翻山越岭而来。驮着沉重货物的乌蒙马艰难前行,终于抵达过街楼。马帮昂首进城,穿过老街的石板路,在大马坊前停下,马放槽厩,人游街巷。没有远方和未来,只有浓烈的苞谷酒和可口的茶饭,那些败北的人此刻就是自己的王。站在中式雕花门窗前,我们可与时空对话。那些从风中传来的讯息,将我们的愿望不断放大、缩小,让我们从中获得片刻满足。过街楼附近,老街小巷的纵深感仿佛在屋顶飘荡。风灯摇曳,为我们带来忽明忽暗的岁月之嘱。

20世纪30年代,过街楼迎来鼎盛时期,日均有千匹骡马经过。马帮在此交易茶叶、盐巴与锡器。每天清晨,过街楼拱门下都会举行一场独特的质量检验仪式:马帮将驮运的瓷器摆放在门洞两侧,任由往来的骡马踢踏碰撞,只有完好无损的瓷器才能获得“过街楼认证”。这一充满民间智慧的做法,催生出了“过街楼的碗——经得起摔打”这句谚语。

作为穿越物理空间与历史维度的特殊存在,过街楼既是马帮铁蹄叩响的商贸通道,也是昭通从小城跃升为区域枢纽的时空坐标。暮色四合,过街楼拱门的轮廓灯亮起,那些消逝的驼铃声、叫卖声,仍在砖缝间隐隐回响,见证着古城永不消散的记忆。

那些被马蹄磨得光亮的青石板、被岁月浸润的砖缝、被微风拂过的窗棂,共同编织成一部跨越世纪的建筑史诗。在昭通的星空下,过街楼始终是一条连接过去与未来的通道,等待每个时代的人去解锁其封存的文明密码。