2025-02-24 20:08 来源:昭通新闻网

2月24日,全市各地中小学陆续迎来开学日,参与寒假托管班的7715名孩子也纷纷回归校园生活。对于他们来说,这个寒假缤纷多彩,快乐与喜悦挂在脸上,参与寒假托管班是一段意义非凡的成长之旅。

寒暑假期间,“孩子去哪儿”一直是困扰万千家庭的难题。在昭通这片教育热土上,一场以“政府主导、学校主体、社会参与”为特色的假期托管服务改革,正悄然改变着城乡教育图景。从乌蒙山麓到金沙江畔,从城镇社区到偏远村小,昭通市以办好“教育民生实事”的担当,将假期托管服务打造成为纾解家长焦虑、促进学生成长、推动教育公平的重要载体。

让留守儿童在假期仍然有人教、有人管,通过关心关爱守护学生成长,这是昭通推动教育高质量发展的生动实践之一,是昭通用实实在在的惠民举措践行着“办人民满意教育”的庄严承诺。

今年以来,昭通各地积极探索多种形式的寒假托管班,让留守儿童的假期“玩有所乐、学有所获”,让留守儿童共享优质教育,并以此为契机解除外出务工群众的后顾之忧,提高人民群众的幸福指数。

顶层设计破题:构建全域覆盖的托管服务体系

2024年暑假,昭通创新实践留守儿童假期集中托管服务工作机制,以学校为主阵地,设立763个托管点,托管服务2.7万余名儿童,经验做法入选省委办公厅印发的《十种办学好模式及实践案例》,被新华网等主流媒体点赞,获得了家长和社会的广泛好评。

2025年寒假,昭通继续做好留守儿童假期集中托管服务工作。

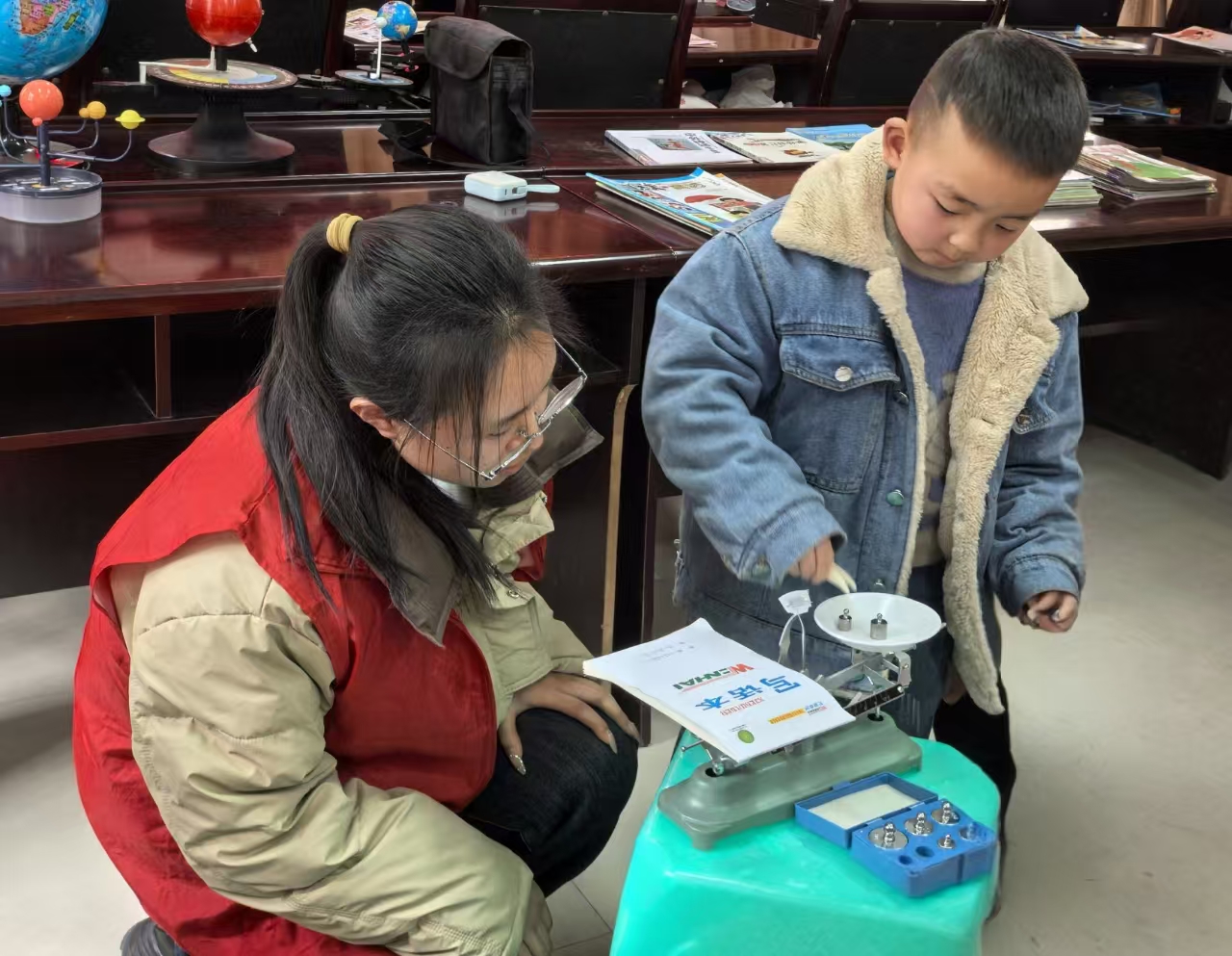

在永善县城南小学托管点,悠扬的歌声萦绕在校园的每个角落。教室里,老师与志愿者悉心指导着孩子们唱歌,孩子们脸庞上满是认真与专注,课堂氛围十分热烈。“托管班开设有多彩体育、劳动实践、创意手工、作业辅导、阅读等16门特色课程,采取‘托、管、教’相互融合的方式,为孩子们提供多元的学习与活动体验,提升综合素质,让孩子们度过一个别具特色又有意义的寒假。”城南小学老师贾正超介绍说。

永善县这种精准施策的模式,正是昭通有效保障留守儿童寒暑假平安、健康、快乐成长的缩影——充分利用学校、“儿童之家”“童心港湾”等阵地,开办免费的寒暑假集中托管班,构建起党委统一领导、政府组织实施、部门协同配合、家校社有效联动、全社会共同关爱的工作机制,形成覆盖11个县(市、区)、辐射所有乡镇的托管网络。

昭通是劳动力外出务工大市,常年有260余万农村劳动力外出务工,造成9.2万名儿童留守家中,做好留守儿童的关爱保护,让务工人员安心外出务工,关乎脱贫成果巩固、促进群众增收,关乎社会和谐稳定大局。而抓好假期集中托管,是抓好留守儿童关爱保护的具体实践。2023年以来,全市深入学习习近平总书记关于关爱保护留守儿童工作的重要指示批示精神,全面贯彻党中央、国务院及省委、省政府有关部署要求,创新实践“12345”集中托管服务机制,有效解决寒暑假期间留守儿童在家无人管、安全无保障、学业难辅导等问题。

数字见证成效:2025年寒假,全市布局留守儿童集中托管点位443个,整合学校、儿童之家、儿童福利院等资源;开设非遗传承、劳动实践等特色课程58门,课程丰富度不断提升;引入大学生志愿者、退休教师等社会力量839人,师资结构更加多元;集中托管服务留守儿童7715人,各县(市、区)实现托管服务全覆盖。有效填补了寒假期间因家长缺位导致孩子长期“放养”的真空。

在绥江县福兴社区,依托易地扶贫搬迁安置点建起的“四点半学校”,不仅提供作业辅导,更设有亲子视频室、心理疏导角,让200多个搬迁家庭感受到“教育温度”。

育人模式创新:打造五育融合的成长新天地

走进盐津县的寒假托管班,传统托管班早已“改头换面”:盐井镇水田第二小学增设手工、绘画、音乐、体育等兴趣课程,激发孩子们的创造力和求知欲;在滩头乡玉屏社区“儿童之家”,当地回家休假的大学生志愿者引入科学小实验、英语启蒙等拓展课程,拓宽孩子们的学习思维;牛寨乡新华村的公益课堂备受家长和孩子们欢迎,通过趣味问答的方式引导孩子们注意用火用电安全;在落雁乡,农家书屋成为孩子们的“精神乐园”;元宵节前夕,普洱镇志愿者组织孩子们猜灯谜,向他们讲述元宵节的起源与传统习俗,手把手教包汤圆,让他们在趣味中感受中华文化的深厚底蕴……这种“基础托管+素质拓展”的模式,现已成为昭通假期托管的标配。

今年是纪念“扎西会议”90周年,威信县的托管班将讲好“扎西会议”故事融入红色教育主题,通过讲红色故事、看红色视频等方式,让孩子们学习了解在家乡发生的系列红色故事和有关长征的诗词,培养孩子们艰苦奋斗、积极进取的精神,激发爱国热情。“根据不同主题,精心设计服务内容,让孩子们在假期讲一个红色故事、会写一幅字、会画一幅画、会做一个手工、会跳一支舞、会唱一首红歌、会讲一个安全知识、学会一项生活技能、学会一种体育技能、学会一项非遗技能。”威信县教育体育局副局长魏康琼介绍。类似这样的特色项目,昭通已培育出“金沙江畔小讲解员”“乌蒙山小茶农”等,让山区孩子在家门口就能享受优质教育资源。

教育变革带来喜人成果:目前,昭通中小学生体质监测优良率达54.11%,近视率、肥胖率实现双下降,科技创新大赛获奖数量翻番,留守儿童心理问题发生率不断下降。

在巧家县老店镇,41名留守儿童在老师和志愿者的陪伴下,尽情享受着欢乐的寒假时光。在学校图书馆里,“书香教师”赵成元老师引导孩子们挑选自己喜欢的书籍阅读并分享读书心得。“读书分享课就像一扇通往新世界的大门,为我们打开了一个丰富多彩的知识宝库。”四年级学生雷舒然说。在教室里,返乡大学生志愿者王诗语、王秋瑞带领孩子们开展手抄报、手工课活动。“春节习俗”“向日葵纸花”……孩子们在志愿者的引导下,绘制出色彩斑斓的手抄报,通过手工制作将创意变为现实。足球场上,老师王朝荣凭借专业知识与满腔热情,为孩子们讲解足球规则、认识场地,传授荡球、踩球、拉球等技巧,带来了丰富充实的足球学习体验——这些变化,印证着昭通教育逐步实现“托管服务不是看管,而是唤醒”的教育理念。

生态优化提质:绘就教育高质量发展的新图景

春节假期刚过,昭通广大农村劳动力就奔赴全国各地,开启了“薪”生活,其子女也不得不开启了“留守”生活。

家住扎西镇龙溪社区的小学生陶媛媛便是“留守”的一员,父母在浙江打工。“我是第二次参加托管班,很开心,不仅能学到新知识,还能提升我的生活自理能力,让我感到非常充实。”陶媛媛高兴地说,“以前,假期里不是写作业就是看电视,很无趣又漫长。”

巧家老店镇老店社区群众汪应辉春节过后就外出务工。他从寒假托管班级群里看到了孩子汪煊分享蛋糕的照片,心里无比温暖:“过去假期要么送回老家,要么锁在家里玩手机。现在孩子既能完成作业,又学会包汤圆、做扎染,连性格都开朗多了。我们家长牵挂少了许多,我们可以安心务工养家了。”

这种转变背后,是昭通市构建“家校社”协同育人机制的持续努力——动员社会力量积极参与,形成家校社有效联动、全社会共同关爱的长效工作机制;坚持公益性、自愿性,不强制要求参加,不收取任何费用;以开展德、智、体、美、劳等寓教于乐的活动为主,适当辅导假期作业,针对性开展心理健康教育;严格落实安全责任制要求,确保志愿者队伍、留守儿童、活动组织、日常管理安全有序;坚持以学校为主阵地,县、乡、村三级联动覆盖,形成上下贯通、左右互联、资源互补的工作格局,确保托管服务既“托得住”更“管得好”。

教育生态的改善带来连锁效应。大关县翠华镇中学教师李荣发现,参加过假期托管的学生,“开学焦虑症”明显缓解,学习主动性显著增强,行为习惯明显优良。今年这个寒假,彝良县发界安置区的孩子们,会在作业辅导的专注里攻克难题,思维的火花不断碰撞;会在兴趣活动的舞台上,在阅读中汲取智慧,在球场上挥洒汗水,在画笔中描绘梦想;会在红色教育的洗礼中,让革命精神在心中扎根,成为前行的动力……这些都得益于假期托管班的连锁效应,让教育均衡发展落在实处——劳动教育赋予他们生活的技能,心理健康教育呵护心灵的花园,安全教育为成长保驾护航。

站在新的历史节点,昭通教育人正以“托举明天”的担当续写新篇。随着“留守儿童集中托管服务”的开展,一套更加成熟定型的服务体系正在形成,昭通9.2万留守儿童管护有人、学业有教、困难有助、健康有保、安全有护、活动有家“六有目标”正在实现,让孩子们在阳光下茁壮成长,让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。

从民生难题的破解到育人方式的变革,从教育公平的推进到发展质量的提升,昭通市走出了一条具有山区特色的教育惠民之路。当托管服务的温暖阳光洒向乌蒙大地的每个角落,我们看到的不仅是万千家庭舒展的眉头,更是一个乌蒙山区、革命老区、多民族融合区在教育现代化征程上的坚定身影。这份用初心与匠心书写的民生答卷,正在为昭通高质量发展注入源源不断的教育动能。

昭通市融媒体中心记者:唐龙泉飞/文 市县教育体育局/图

校对:胡远松